ちょっといいこと

小さな影

ミドリキノコ

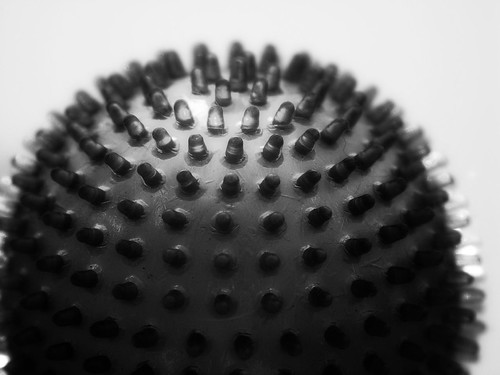

ボールじゃないのよキノコなんだよ

うわぁ!

奇病日記

コーヒーの香りに包まれて湯気越しに眺める窓、特に冬の窓が好きだ。

そのきのこさんがやってきた。店に入るなりコートについた落ち葉をはらっている。なにをしたらこんなに落ち葉がつくのかと思っていると、急に温かい所に来たからなのかくしゃみをしだした。くしゃみがおさまると、嘘みたいな本当の話なんだと大袈裟に前置きし話し始めた。ここに来る神社を通る途中で、子供たちが枯れた大きな木の洞に入って遊んでいるのを見て閃いたのだと、そんなようなお話があったような気がして、木の洞こそがこの世界の隙間で、あっちの世界と繋がっているのだと確信したのだそうだ。それで子供たちが帰るのを待って木の洞の中に座っていたら行けてしまったんだ、あっちの世界にと言った。またそうだ、いつだってドラマチックである筈の場面であればあるほど、それはなにげなくなにげなく過ぎてゆくものだろうなんて思いながら、そのきのこさんの顔を見た。そのきのこさんの顔は真剣そのものだった。そのきのこさんは慎重にバックから小さな包みを取り出した。マスター私がずっと探してた’それ’がこれなんだと言い私を見た、その目は今から見せようとする’それ’というものに対して疑いがあるか否か一瞬にして判断したようだった。マスター見せてあげると言い、そのきのこさんは キノコ柄のハンカチをゆっくりとほどき始めた。私は息を止めて今度こそドラマチックにその時を迎えようと待った。そのきのこさんも緊張しているようだった。包みの中から、ガラスの瓶が見えた。私もそのきのこさんも瓶の中を見ていた、私にだけ見えないんだろうかと思いはじめた頃、そのきのこさんが言った、消えてる。と。そう言ったそのきのこさんの横顔は残念そうだった。しかし私は妙な高揚を覚えていた。

そのきのこさんはしばらく黙っていた。ふと’それ’はどこに行ってしまったんだろうと言った。私は’それ’はどんな感じのものなの?と聞いた。そのきのこさんはその質問が意外だったらしく、私の顔をじっと見たと思ったら急に睨みつけ、ああ!今の今のマスターの一言で全部全部忘れてしまったと言った。私はあまりの勢いになんだか悪いことをしたような気がして謝った。すると更に私はこう口走っていた。私もあっちの世界に行ってみたい、’それ’を今度は持って帰ってきてあげるよと言いながら、我ながら名案じゃないかと感心していた。そしてこんなことをさせてしまうのは、そうなんだキノコなんだ、キノコと出逢ってからの私は見えない糸のようなもので、ひっぱられているようなんだ。キノコの美しさに触れる度に、私は様様なものを思い出した、それはオトであったり、コトバであったり、一度だって思い出したりしたことのなかったものまでも。自分さえも忘れていた落し物をひろい集めるような作業で、その作業は森の奥深くに入っていくような不思議な高揚を伴った。私は春、夏、秋、冬と四つの季節をやっと今一巡りしたような気がしてならなかった。同時にそのきのこさんが言っていた、キノコと出逢うことがプログラムされていたという言葉を何度も何度も思い出した。

そのきのこさんの手書きの地図とキノコ柄の包みを手に神社の木々を見上げた、あたりに人はおらず私は大きく大きく深呼吸して木の洞を目指した。

![[20090313] Birthday - 1Up Cake](https://farm4.static.flickr.com/3637/3462971532_f14922b0b4.jpg)